编者按

本文节选自《成电拾光》第二季(出版于电子科技大学出版社)《趟出一条中国的光纤通讯之路——记光纤通讯专家唐明光教授》一文(内容略有删改)。本文由学生作者陈浩亮、陈思芹撰写,邓长江老师指导。

唐明光,重庆人,生于1937年12月。1960年毕业于成电电子器件系,毕业后留校任教,1987年破格晋升为教授,2000年退休。他长期从事光电子领域、通讯领域教学和科研工作,曾任中国光学学会理事、IEEE Member、Senior Member、Fellow(1983—1999)、中国通讯学会会士、中广协会技术工作委员会专家理事。

谈起我国的光纤通讯,可以骄傲地说,成电是中国最早的光纤通讯发祥地之一。而唐明光教授就是我校最早一批光纤通讯的探索者之一。

PART 01

“娃娃头”的海军梦驶到了成电港湾

1937年,唐明光出生在重庆市,也许是战火硝烟的环境让幼小的唐明光从小就很倔强。1941年,年仅4岁的唐明光开始读书。年纪虽小,却没有谁敢欺负他,年龄稍长后逐渐成为孩子王。小学毕业后,唐明光凭着天资聪慧,顺利考上了当时重庆数一数二的育才中学——陶行知先生在重庆合川区古圣寺创办的学校。

初中三年,唐明光作为进步分子,加入了中国少年儿童队(少先队的前身)。他从小队长一路“晋升”到大队长,手臂上戴的白底红臂章从“一根杠”变为“两根杠”,再到“三根杠”。14岁那年,育才中学少儿队大队部介绍唐明光加入中国新民主主义青年团时,唐明光被当时的重庆第三区(后来的九龙坡区)区团委书记罗广斌接见谈话(罗广斌就是后来写出鸿篇巨著《红岩》的著名作家)。“罗广斌当时很年轻,对我们很爱惜,还鼓励我们争取早日加入中国共产党!”唐明光回忆说。

1956年,成电的招生负责老师廖耀章来到重庆八中做招生宣传。唐明光因为一直在江边长大,本来他的理想是考造船专业当海军,但廖耀章的一番话深深地吸引了唐明光,于是他和其他几个同学当场在校长办公室把三个志愿全部填写为成电,从此唐明光就和成电的命运紧紧联系在一起。

初到成电,唐明光感到一切都很新鲜,而且也为学校感到骄傲。别的不说,学校发的洗澡票和食堂的伙食就让唐明光感受到了家的温暖。“当时成电虽然因为刚刚兴建,很多设施还在完善,但当时成电在川内的高校是很牛的,开学的头几个月,他在成都其他高校的高中同学每到周末就到成电来蹭饭吃,因为成电的伙食是川内高校最好的,有点像现在的自助餐的感觉。再比如当时成电有辆新的斯柯达大巴,成都市其他地方都没有。他的高中同学们都羡慕得流口水”。

1958年,唐明光被分派至五系507厂筹办电镀车间。让一个大二的学生独立开办一个电镀车间,这在今天看来也许有些不可思议,然而动手能力超强的唐明光并没有被这样的困难吓倒。接到这个任务之后,他拿着507厂介绍信前往成都市各有关工厂“取经”,向厂里的工人师傅虚心请教,一有机会就上手操作,学习电镀各种金属的方法和电解液配方,几个月之后在学校507厂支持下,最终成功搭建了可以镀金、银、铜、锌的电镀车间,受到了组织上的表扬。

PART 02

中国的光纤事业需要探路者

1960年,唐明光提前毕业,在501教研室留校任教。20世纪60年代,电子管逐步被冷落,随之而起的是半导体的方兴未艾。唐明光和同事们敏锐地看到电子行业发展的这一趋势,他们没有消极等待,而是变被动为主动,紧跟前沿,开辟新的研究方向。在501教研室大多数教师的共同努力下,成电提出开设激光技术专业,几经周折终于在1969年被上级批准设立激光技术专业。

1972年,唐明光参加新成立的“723机”项目攻关。“723机”项目是由当时的国防科委在1972年3月下达的一项科研项目,由三个单位(中国科学院福建物质结构研究所、成都电讯工程学院、清华大学)组成项目总体组。就当时来讲,光纤通讯在国际上属于前沿技术,在国内还没有开展这方面的研究,对国防科技和民用都有重大的意义。

虽然唐明光在科研方面已经初露锋芒,然而他和所在的501教研室成员在光纤通讯领域并没有基础,光通讯理论底子几乎是一片空白。唐明光没有被困难吓倒,开始恶补有关理论知识。经过一年的努力,唐明光由原来的电真空器件专业和激光技术专业成功转行到了通讯专业。

唐明光在实验室

从1972年3月到1975年7月,整整三年多的时间,十几个单位相关人员通力合作奋战,终于使“723机”预研项目达到了预定目标。“723机”项目的成功,实现了我国光纤通讯系统从“0”到“1”的飞跃,具有里程碑式的意义。成电也成为了中国光纤通讯系统的启蒙地、发源地。进而在1990年通过激烈竞争,在李乐民、唐明光带领下,成电获得国家批准建立“宽带光纤传输与通讯网技术”国家重点实验室。

PART 03

“不能让自己的祖国失望”

1979年,正值改革开放初期,国家大力支持公派留学生出国学习。1981年,正在绵阳730厂工作的唐明光接到了外事办主任廖品霖的电话:“快回来参加出国的选拔考试,名都给你报好了!还有一周就考试。”唐明光接到通知后马不停蹄赶回成都,争分夺秒努力备考,顺利通过了选拔考试,并联系到美国纽约理工学院去深造。

他在心里暗暗地告诫自己:为了国家也为了自己的家,一定学成必归,报效祖国!起初困难重重,一来语言的障碍还未完全消除,二来囊中羞涩,虽有国家资助,但也得数着“铜板”紧巴巴地过日子。经过一年的学习,唐明光的科研能力得到导师的肯定,而另外一位从事光波导研究的教授S.T.Peng教授主动向他抛出了橄榄枝,并许下了不菲的薪酬。原来的导师B.R.Cheo急了,对唐明光说:“只要你在我的实验室继续干,我给你1500美元的月薪。”

1500美元在90年代是一笔可观的收入,唐明光认真思考了自己出国时学习光通讯的志向,抵御住1500美元的诱惑,转而跟S.T.Peng教授学习光波导理论。他说:“祖国需要的才是我学术的方向,我不能让自己的祖国失望。”

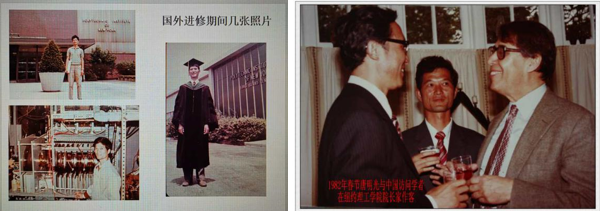

唐明光在纽约理工学院

PART 04

试剑龙羊峡让科研助力工业发展

1984年,唐明光回到了祖国,唐明光怀着满腔报国热情,投入新的教学和科研工作中。他结合自己的科研兴趣,在光波导理论方面展开研究。他深知,只有把科研成果转化为促进国民经济发展的实际助力,才能真正实现一名科研人员的价值。那是1987年秋,唐明光一行五人带上五大箱设备,乘火车到兰州,几经辗转到达海拔3800米的龙羊峡水电站。龙羊峡两山之间的峡口很窄,大坝高达170多米,水电站上共有4台发电机组,唐明光团队研发的温度测量系统就安装在第一台水轮发电机内,整个安装工作持续了近一个月。

国庆前后,漫长的安装过程结束后,发电机终于可以进行试运行了。那天,唐明光怀着忐忑和激动的心情,看着龙羊峡水库发电机开始运作。与此同时,唐明光他们设计的温度测量系统也开始工作,将记录的发电机转子温度数据实时打印了出来。为了检验系统工作的稳定性和安装精度,验收方将一枚硬币竖着放在发电机转子的外壳顶盖上,小心翼翼地把手移开,飞速运转着的发电机外壳没有出现一丝异动,硬币屹立不倒。要知道,发电机的转子属于精密结构,如果温度测量装置的安装有丝毫偏差都会引起转子运行不稳定,引发剧烈的震动。硬币测试充分证明了唐明光安装测温装置是非常精准的。在高原龙羊峡度过的艰难岁月,成为唐明光追梦路上最难以忘怀的珍贵回忆。

龙羊峡水电站安装发电机转子光纤测温装置

龙羊峡水电站测温系统的成功研发是唐明光在回国后的一项重大科研成果,其研发的成功让唐明光倍感欣慰。在一年多的时间内,唐明光带领510研究室的成员和他的研究生们四次前往龙羊峡进行现场考察和试验,经过反复调试和改进后,凭借巧妙的设计,成功攻克了当时发电机转子光纤温度传感器测量系统设计的两大世界级难题:高压强电磁环境以及旋转体上的测量信号获取。也由于这次现场试验成功,唐明光的项目也成功申请了国家专利并获得了国家发明奖。

桃李不言,下自成蹊。1960年留校任教以来,唐明光培养硕士研究生和博士研究生共计25人。他的学生有很多留在成电,就像一首歌的歌词里写的“长大后我就成了你”,唐明光和自己的学生诠释了这句歌词。

2000年后,唐明光办理了退休手续。但他依旧在很多岗位上发光发热,继续凭借着自己在光电领域的渊博知识和专长为社会做贡献。唐明光还加入了成电故事讲师团,将成电从无到有,从有到强的历史展现在新一代的成电人眼前,传承着老一辈成电人的精神力量。

望着眼前这样一位“80后”科技弄潮儿,我们的身体也仿佛一下子被唐老注入了沸腾的血液。让我们接过唐老的交接棒,向着国家的强盛和民族的复兴飞奔!