PART 01

紧锣密鼓

1946年,正值青春年华的刘树杞从当时位于重庆的中央大学毕业后,短暂回家乡长沙探亲,同年11月回已迁回南京的母校任教。1952年全国高等学校进行教学改革,刘树杞任京工学院中的无线电技术系教学秘书并讲授“真空技术”课程。1954年1月他加入中国共产党,此后更积极投身于社会主义的教育事业。直到1955年夏天之前,刘树杞绝没有想到还能有机会回到曾经培养自己的西南大地上继续耕耘。

1955年7月下旬,在北京三里河第二机械工业部会议室举行了成都无线电技术学院筹备委员会第一次会议。筹委会成员有华南工学院教务长兼电讯系主任冯秉铨教授、南京工学院无线电系主任陈章教授、交通大学副教务长黄席椿教授,及该校电讯系主任周玉坤教授。刘树杞同陈章教授列席了该会。会议由二机部技术司副司长徐思铎主持,他是筹委会副主任委员。二机部副部长刘寅出席了会议。他在会上传达了国务院周总理的重要决定:将华南工学院、南京工学院、交通大学等校的电讯工程有关专业调出,在成都组建无线电技术学院。会议对成都新建学校的各系的专业设置及未来发展进行了讨论,并建议聘请两位苏联专家,即超高频技术与超高频管专家、无线电测量专家。此后,还确定了苏联专家的专业翻译,华南工学院负责培养超高频技术方面,交通大学则负责无线电测量方面。同年9月19日,高教部发文将无线电技术学院更名为成都电讯工程学院。

成电教学区、新校区的选址、学校行政机构的组成与人员配备、基础课(数学、物理、化学与外语)与政治课的师资配备,还有教职工宿舍与学生宿舍以及生活福利区的建设等,真可谓千头万绪,而且时间紧迫。1955年11月5日,二机部决定调七局局长吴立人任成电筹委会主任。吴立人统观全局,处事果断。他的到来使纷繁的成电筹建工作变得井井有条,更迅速地向前推进。

1956年7月初,成电筹委会第三次会议在成都召开。会议结束后,周玉坤、陈章与冯秉铨返回原校,交通大学、南京工学院、华南工学院三校电讯系的师生员工准备启程赶赴成都。

事物的发展通常是曲折的,不总是一帆风顺的,成电的筹建也是如此。陈章教授回南京后,南京工学院汪海粟院长告诉他暂缓启程,听候上级指示。因为不久之前江苏省委根据南京电讯方面许多工厂和研究所反映,认为将南京工学院无线电系迁离南京,势必使多年来行之有效的厂所校合作的良好态势被破坏无遗,这无疑对江苏省的教育、科研和工业发展都极为不利。此时,正巧周恩来总理到上海视察工作,江苏省委特派专人去上海面呈省委意见,要求留下南京工学院无线电系。周总理听取汇报后,立即表示返京重新研究解决。此后,教育部急电南京工学院无线电系暂缓迁川听候处理,并会同二机部邀三校院长聚集北京讨论善后事宜,商讨后报周总理批示后决定,南京工学院无线电系仍留南京,但须调该系王端骧、沈庆垓两名教授及王祖耆、刘树杞、谢处方、钟祥礼、王同煦、江明德、魏志源、许宗藩、陈星弼、梁子南、郭乃健、刘盛纲等14名中青年教师去成电,一场迁系事件最终得到及时解决。

1956年8月,无线电测量专家罗金斯基抵达北京。刘树杞曾前去火车站参与迎接。据他的回忆,这位苏联专家很有实践经验,为人坦诚友好,对来中国工作充满了热情。随后,超高频管专家列别捷夫抵达北京,他在超高频电子领域学识渊博、造诣深厚、治学严谨,后来成为苏联的功勋科学家。他在学校两年左右培养了一批研究生,这些人后来都成为该领域的专家,发挥了重要作用,其中就有成电历史上三个杰出学生,号称成电的“刘关张”(刘盛纲院士、关本康教授和张其劭教授)。

1957年10月,列别捷夫先生与刘树杞在主楼合影

苏联382厂厂长热渥必斯采夫(右六)来校访问,

列别捷夫(右四)、王甲纲副院长(右五)等人与其合影

1996年,列别捷夫夫妇与刘树杞(右二)、王祖耆(右一)、

关本康(左一)、张其劭(左二)合影

1956年10月中旬,在北京完成筹建任务的刘树杞一家三口由北京出发,风尘仆仆赶往成都。那时宝成铁路尚未通车,由京赴蓉交通十分不便。他们先去武汉,转经宜昌,坐轮船过三峡到重庆,再乘成渝铁路火车,终于在10月26日清晨抵达成都。

1956年11月吴立人院长决定电真空器件系成立三人小组,成员是刘树杞、吴恒基与曾光烈。刘树杞分管教学与专家工作,吴恒基负责系行政事务,曾光烈负责政治思想与党务工作。在教学工作方面,刘树杞为五系的电真空技术、电真空化学,以及激光技术专业的建设和发展做了大量工作。他先后担任五系的主任助理、副主任、主任,为五系(电子器件系)的建设和发展可谓呕心沥血,为后来的光电讯息学院的发展奠定了坚实的基础。从1979年起,他还为研究生讲授“激光技术”“光纤传输基础”“量子电子学”等课程。刘树杞参与编写审核翻译了多种教材、专著,并先后参加和指导多名研究生进行光纤传输及通讯技术的专题科研工作。在行政工作方面,刘树杞30多年来一直秉持着踏实认真、任劳任怨的态度,积极做好系务工作。

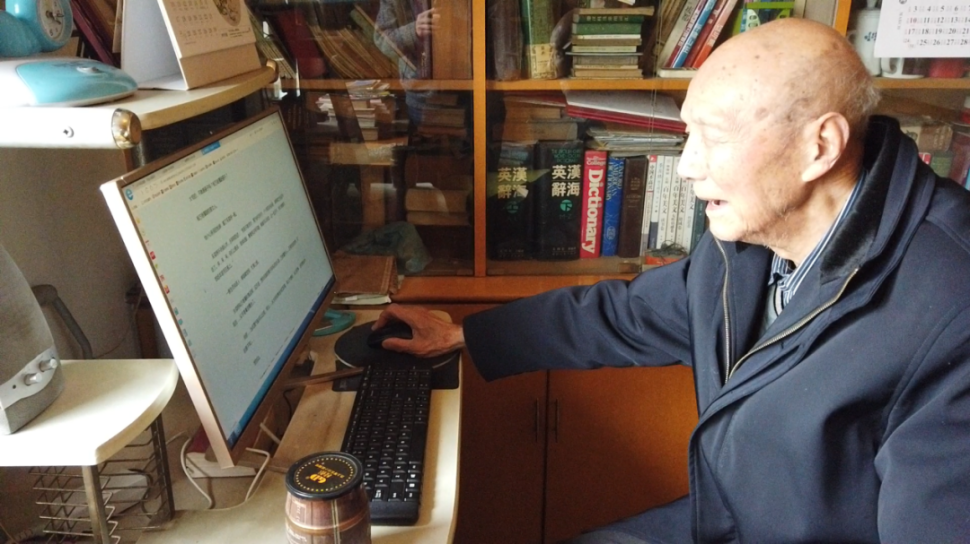

1991年退休之后,刘树杞依旧保持着很好的学习习惯,看书看报,上网了解更多的信息,可谓是“活到老,学到老”。即使是现在98(2022年)岁高龄,还经常使用iPad浏览学校微信公众号中的信息,时刻关注着学校的建设与发展。刘树杞爱好广泛,适时给家里的植物花卉浇浇水,像待自己的孩子一样。另外他特别爱阅读,阅读跨度从《中国书法》到《平凡的世界》。他还订有不少报刊了解时事,让人钦佩不已。刘树杞还喜欢看励志的电视片,如《跨过鸭绿江》等。

从1955年北京的第一次筹委会开始,刘树杞教授就已经和成电的命运紧紧地联系在了一起,筹建学校,校舍设计,聘请专家,调动教师,还要保证教学质量和科研。看着刘树杞的身影,我们眼前不断浮现出三校师生西迁西进的感人画面,不断浮现出老一辈成电人筚路蓝缕、以启山林的艰辛创业历史,那是成电的根,那是成电的魂,那是激励我们每一位成电人不断前行,建设“双一流”大学生生不息的力量之源!